本文

おもしろ統計・知っちょる?統計やまぐち89「平成の30年間に増えた乗用車」

年末年始は買い物や旅行、帰省、初詣と、乗用車を使われる機会が多かったのではないでしょうか。今や、乗用車は私たちの生活に欠かせないものとなりました。今回は平成の30年間に乗用車がどれだけ身近になってきたのかみてみましょう。

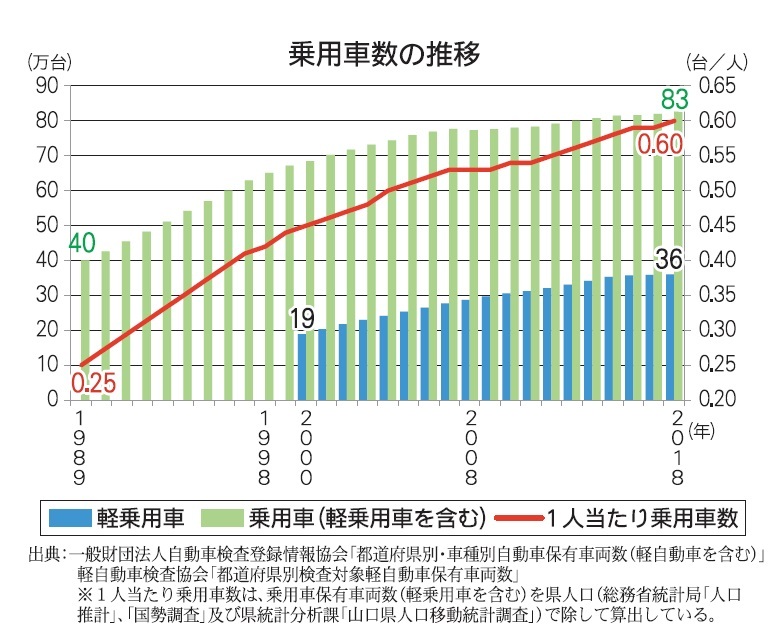

一般財団法人自動車検査登録情報協会によると、山口県の乗用車の保有車両数は、1989年に40万台だったのが、2018年には83万台と2.1倍に増加しています。一人当たりの保有台数も、1989年は0.25台だったのが、2018年には0.60台と2.4倍に増えています。

また、軽乗用車の保有車両数も増加しています。軽自動車車検協会によると、山口県の軽乗用車の保有車両数は2000年には19万台だったのが、2018年には36万台と1.9倍に増加しています。

これらの内容をグラフにしてみました。平成の間の増加の様子がよく分かりますね。

なかでも軽乗用車が増えたのは、普通車に比べ運用コストが安いことや、近距離移動の多い日常生活で気軽に使いやすいなど、移動手段として手軽に利用できることが理由かもしれません。

また、総務省が5年に一回実施している国勢調査の結果からみると、1990年の山口県内の15歳以上の通勤通学者は72万人で、うち自家用車の利用者は37万人、利用割合は約51%でしたが、2010年には通勤通学者65万人のうち自家用車の利用者は44万人、利用割合は約68%に増えています。乗用車が主要な交通手段となっていることはここからも分かりますね。

お正月が明けて約2週間、年末年始の疲れが出てくるころです。安全運転で、この身近になった乗り物と上手に付き合っていきましょう。