本文

おもしろ統計・126県人口の100年の変化

126 県人口の100年の変化(令和4年2月17日掲載)

昨年11月、令和2(2020)年10月に実施された国勢調査の結果が公表されました。国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を対象として5年に1度実施されるわが国最大の統計調査です。第1回の調査は大正9(1920)年に行われ、令和2年は開始100年の節目の調査となりました。

この100年で、山口県の人口はどのように変化したのでしょうか。

県人口は、令和2年は約134万2千人となりました。大正9年は、約104万1千人でした。100年前と比べて約30万人増えていますが、約160万2千人だった昭和60(1985)年以降減少が続いています。前回の平成27(2015)年からの人口減少率は4・5%と、これまでで最大の減少幅となりました。

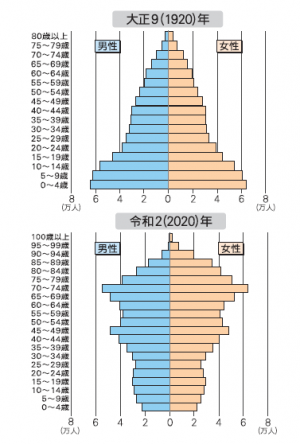

男女別に年齢ごとの人口をグラフ化した人口ピラミッドを見てみましょう。

大正9年は、年齢が低いほど人口は多く、高齢者が少ない「富士山型」に近い形になっています。令和2年は、第1次ベビーブーム期の70歳から74歳と第2次ベビーブーム期の45歳から49歳までの大きなふくらみが二つありますが、「つぼ型」に近く、少子高齢化が進んでいることが現れています。

人口の多い第1次ベビーブーム期の人たちが、高齢者として豊かに生活していただくための各種対策が現在講じられています。このような施策が必要になるなどと100年前に考えられていたでしょうか。 このように国勢調査の結果は、社会の少し先を見越して対策を講じることなどに役立てられています。